ライヨールの想い出

僕がまだ駆け出しの見習い料理人だった頃の話。僕にはその当時、三上という少々乱暴者で知られていた料理人の先輩がいた。しかしその実はとても親切な男で、温かみに溢れた人物だった。朝からコマネズミのように働いた一日の仕事がようやく終わると、先輩は僕を、仕事場の裏に置いてある長テーブルに誘い出してくれた。顔を突き合わせてその日の料理やデザートの数々について事細かく思い出しながら、一緒にノートに書き綴るのだ。彼は料理人としての大事な務めを、僕に教えてくれたのだった。

そうした日々を送っていた頃、頼りにしていた三上先輩は、突然ヨーロッパに行ってしまった。厨房で見習いだった僕だけが知らなかっただけだが、先輩はドイツに新しい職場を得て、その職場を去ってしまったのだ。

あの時は本当に落胆したが、今になって思い返してみると、三上先輩の渡欧は、その後の僕の人生を大きく変えてくれた。本当に人生って、その先は読めないものだと思う。

* * *

三上先輩がドイツに渡って一年が経過した頃、この先輩よりもさらに荒っぽい気性の岸本という先輩が僕に声をかけてきた。「フランスへ本場のフレンチを食べに行かないか」と。今ではこの岸本先輩と食材の視察ツアーに行くほどの仲となったけれど、あの当時の僕には、まだまだこの先輩は怖かった。そんな先輩の誘いではあったけれど、僕は調子よく同行することになった。

今でも鮮明に瞼に焼き付いているのは、飛行機から初めて見下ろした暗闇の中に広がるパリの灯りだ。あの時の僕には将来に対する不安や怖さなど一握りもなかった。ただそこにあったのは、眼下に広がる夢の世界だけだった。

このフランスでの体験の後、僕はフランスに渡った。

真っ先に向かったのは、エレベーターが付いていないアパルトマンの最上階。とある部屋の玄関前を陣取って、部屋の主の帰宅を待っていた。僕はその人物からの手紙を握りしめて、只管帰宅を待っていた。部屋の主は三上先輩に刺激を受け、フランスに渡っていた、岸本先輩だ。あの頃の僕はただ若さに任せて、前へ前へと突き進むことだけを考えていた。振り返ってみると、僕は多くの人々に迷惑をかけてきたのかと今更になって思う。 僕を育ててくれた方々に感謝の念を抱くだけである。

先輩との再会と激励を励みに、僕が行き着いた先は、フランスのディジョンだ。フランス中部にある美食の都市。そこでの仕事は毎日が充実して順風満帆というわけではなかったが、とても大切なことを学んだことだけは確かだ。中でも、僕にとって価値のある一つの経験がある。

野菜をメインに据えたコース料理や、デザート。今では、野菜を立派な食材として使われている。しかし僕がいた当時のフランスでは、野菜はメインの魚介類や肉類などの付け合わせや出汁やスープに用いられることが多かった。野菜とは、脇役であり、裏方であり、料理の主たるものではなかった。

そんな時代にあって、野菜だけの一皿で、世界中から人を集めるという驚くべき料理人がフランスにはいたのだ。21世紀のフランス料理界を代表する、三つ星シェフのミッシェル・ブラスだった。今では、北海道洞爺湖のザ・ウィンザーホテル洞爺で『ミッシェル ブラス』を切り盛りしているから、日本でもよく知られている。

この話を耳にした僕は、どうしても彼の料理を食べてみたいと、居ても立ってもいられなくなってしまった。レンタカーを借りて、一路彼の店「BRAS」へと僕は車を走らせた。山道を上っては下り、何度も曲がりくねった。ディジョンからマコン、リヨンからサン・フルールへと抜けた。ディジョンから車を走らせて500km程、僕の目の前の景色が一変、唐突に目の前に現れたオーブラックの大自然に抱かれた町ライヨール村、本当に僕の目の前に唐突に現れた感じだった。小さくも豊かな村。ミッシェル・ブラスが愛してやまない土地、ライヨール村だ。

僕はここライヨールでブラスの料理を口にして、人生で初めて料理で心を奪われるという感覚を覚えた。ブラスの料理はそれほどまでに僕に心地良い衝撃をもたらしてくれたのだ。それは、ただ単に美味しい料理というとは違う。

僕が堪能した当時のブラスの料理は、地元の郷土料理を洗練させたものが中心だった。僕はその料理に、料理人ブラスの地場に対する深い敬意と郷土への慈しみを感じたのだ。

それは何も料理だけではなかった。レストランの設えやテーブルセッティング等など…、何もかも。でもその中で、最もそのことを象徴しているように思われたのは、テーブルクロスの上に置かれた一本のナイフだった。

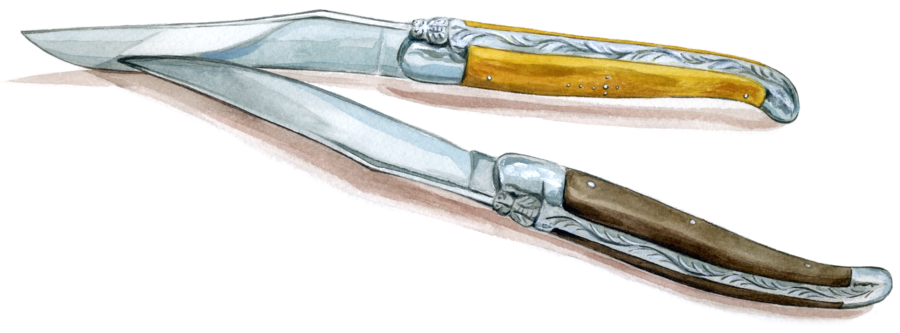

この村は元々酪農と鍛冶で栄えた村だ。ソムリエがワインを開栓する時に使う「ソムリエナイフ」がここライヨール村で誕生したことはよく知られている。そのナイフは、「ライヨールナイフ」と呼ばれるナイフだった。この地では「一生に一本、本当に質の高いナイフを仕立て、そして生涯にわたって使い続けると」いう伝統がある。この繊細で洗練された、ナイフの美しいカーブに、僕は堪らなく惹きつけられたのだ。そして、僕がいつか立派な料理人になった暁には、必ずやこのナイフで僕の料理を食べさせたいと堅く決心した。

* * *

このライヨールの旅から、20年もの歳月が流れた。今僕のレストランのテーブルには、あのナイフがセッティングされている。ライヨール村の鍛冶職人によって、一本一本鍛錬されて仕上げられたナイフだ。朝に、そして夕に、サロンのテーブルに静かに置かれたナイフを眺める時、僕はあの時の思いが胸に広がり、情景が瞼に浮かぶ。

雄大な自然と調和した、小高い丘の上にあるブラスのレストラン。夕暮れ時に見下ろすライヨール村の街並み。そして教会が見える風景。何も知らなかった見習い料理人が、飛行機から見下ろした夜のパリの灯、あの時から続くワクワク感、さらにその思いを加速させたブラスの存在。ライヨール村の「BRAS」での経験が、今の僕の料理の根幹となっていることは、まったく疑いようがない。

そして今も尚、サロンには 僕の夢の魔法がセッティングされている。僕は、いつだってワクワクすることに夢中だ。